Del libro Bestiario

(1951)

Casa tomada

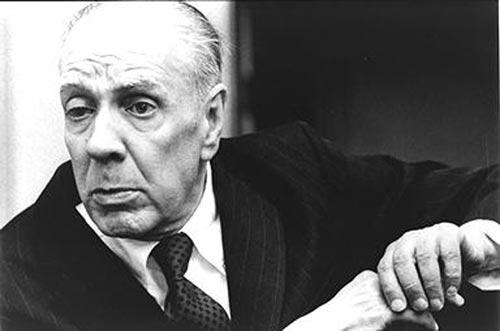

Julio Cortázar

Nos

gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas

antiguas sucumben a la mas ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba

los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda

la infancia.

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en

ella, lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin

estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a

eso de las once yo le dejaba a Irene las ultimas habitaciones por repasar y me

iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba

nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar

pensando en la casa profunda y silenciosa y como nos bastábamos para mantenerla

limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejo casarnos.

Irene rechazo dos pretendientes sin mayor motivo, a mi se me murió María Esther

antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la

inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos,

era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en

nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se

quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y

los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes

de que fuese demasiado tarde.

Irene era una chica nacida para no molestar a

nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el

sofá de su dormitorio. No se porque tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen

cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene

no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias

para mi, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo

destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la

canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de

algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en

mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo

aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar

vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada

valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y

de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene

sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está

terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de

abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila.

Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor para

preguntarle a Irene que pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la

vida, todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a

Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a

mi se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo

y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente

los ovillos. Era hermoso.

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El

comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes

quedaban en la parte mas retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente

un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera

donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al

cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un

zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno

entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los lados

las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la

parte mas retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y

mas allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda

justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo mas estrecho que llevaba

a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa

era muy grande; si no, daba la impresión de un departamento de los que se

edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte

de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer

la limpieza, pues es increíble como se junta tierra en los muebles. Buenos

Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra

cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el

polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de

macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire,

un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos.

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple

y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las

ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate.

Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la

vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en

la biblioteca. El sonido venia impreciso y sordo, como un volcarse de silla

sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo

tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas

piezas hasta la puerta. Me tire contra la pared antes de que fuera demasiado

tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta

de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad.

Fui a la cocina,

calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a

Irene:

-Tuve que cerrar

la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.

Dejó caer el

tejido y me miró con sus graves ojos cansados.

-¿Estás seguro?

Asentí.

-Entonces -dijo

recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado.

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella

tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris; a

mi me gustaba ese chaleco.

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos

habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de

literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó

en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto

solamente sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y

nos mirábamos con tristeza.

-No está aquí.

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido

al otro lado de la casa.

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se

simplificó tanto que aun levantándose tardísimo, a las nueve y media por

ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se

acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos

bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerza, Irene cocinaría

platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba

molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar.

Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida

fiambre.

Irene estaba contenta porque le quedaba mas tiempo

para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no

afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papa, y

eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus

cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A

veces Irene decía:

-Fijate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un

dibujo de trébol?

Un rato después era yo el que le ponía ante los

ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y

Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir

sin pensar.

(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en

seguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene

de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en

grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios

tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la

casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave

del velador, los mutuos y frecuentes insomnios.

Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De

día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un

crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo

haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la

parte tomada, nos poníamos a hablar en vos mas alta o Irene cantaba canciones

de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros

sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero

cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía

callada y a media luz, hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo

que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me

desvelaba en seguida.)

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias.

De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la

cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía)

oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo

del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamo la atención mi brusca manera de

detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los

ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la

cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado

nuestro.

No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y

la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los

ruidos se oían mas fuerte pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un

golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada.

-Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le

colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo.

Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin

mirarlo.

-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté

inútilmente.

-No,

nada.

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince

mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora.

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las

once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene (yo creo que ella

estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima,

cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que

algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y

con la casa tomada.

COMPRENSIÓN LECTORA

1) ¿Qué significa el título y qué relación tiene con el argumento?

2) El cuento se titula Casa tomada. ¿Qué crees que significa “tomar una casa”?

Ten cuidado porque el verbo ‘tomar’ tiene muchos significados. En tu opinión,

¿cuál es el más adecuado y qué relación tiene con la historia?

3) Un poco de memoria. ¿Recuerdas las partes de la casa?

4) ¿Qué hace Irene cuando termina de hacer las tareas de la casa? ¿Qué

palabras están relacionadas con su afición? ¿Se te ocurren otras?

5) ¿Qué afición tiene el narrador-protagonista? ¿De qué se queja?

6) El narrador-protagonista describe la casa. Dibuja el plano con el nombre de

las partes de la casa y compáralo con el de tus compañeros. ¿Se parecen?

7) ¿Qué crees que van a hacer los dos hermanos? ¿Dónde van a ir?

8) ¿Por qué el narrador-protagonista y su hermana Irene no se defienden?

9) Al final los protagonistas están fuera de su propia casa y sin posibilidad de

volver; pero ¿qué o quién es el responsable de su expulsión? Julio Cortázar no

lo dice, así que todo depende de la interpretación personal. En tu opinión, ¿qué

o quién ha ocupado la casa? Escribe un relato desde el punto de vista del

‘invasor’. Intenta pensar en estos detalles:

- Su identidad y su procedencia.

- Por qué quiere la casa y qué va a hacer con ella.

- Qué piensa de los habitantes de la casa.